|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f5.6, 1/100 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f5.6, 1/100 |

| 「やるやる」と予告しながら、大変お待たせいたしておりました「テッサー」対決。その第1弾であります。 このシリーズは、かなり贅沢な対決となりました。何と、戦前モノのローライスタンダード、テッサーF4.5、F3.8、F3.5が一堂に会したのであります。ス、スバラシイ!更にはオートマット、つまり初期のコーティングがなされたテッサーF3.5まで試すことが出来ました。いやはや、感無量であります。 尚、今回の比較には、れんずまにあさん、ニコニコカメラさんのご協力をいただきました。ありがとうございました。 さて、このページではまず、F4.5とF3.8の「姉妹」を比べてまいりましょう。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f5.6, 1/100 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f5.6, 1/100 |

| 以前のプラナー、クセノターとF3.5テッサーの比較の時にも書きましたが、今回のF4.5、F3.8テッサーについても、歪曲収差の少なさには驚かされました。とても70年前の、至ってシンプルな構成のレンズとは思えません。この試写の範囲では、F3.8の方で周辺部にやや糸巻き型(左右方向に糸巻き、天地方向にやや樽型?)が見られましたが、通常の撮影において気になることはまずないでしょう。 ちょっと話がそれますが、上の作例で、F3.8の方がややピントが甘いような感じがするかと思います。どうも、今回拝借したF3.8は、ややご機嫌がよろしくなかったようで、他のものと同じように撮影しているつもりでも、惜しいことにややブレ易い傾向にありました(原因は良く分かりませんが)。この後のレポートも、その辺をご承知おきの上、ご覧下さい。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f4.5, 1/300 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f3.8, 1/300 |

| F4.5とF3.8で、どの位被写界深度に差があるか、というようなことを見てみようかと、こんなカットを撮ってみました。F値で0.7という差はやはり微妙で、「被写界深度」にそれほど大きな差は感じません。そういった違いより、「4.5の方が暗い分、開放絞り時の基本的な解像力においてやや有利か?」という差の方が感じられました。 もっとも、F3.8の方は、解像力以前に少し「クセ」があるようにも思えるのですが…。それについては次のカットで触れます。 |

|

|

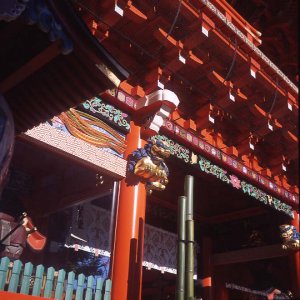

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f4.5, 1/300 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f3.8, 1/300 |

| あくまでネット上での発表なので、このページを見て下さっている皆さんが、ここの写真だけを見て全てを判断されることは難しいだろうとは思いますが、それでも、上の比較など見ていただくと、「おや?」と思われることがあるかと思います。そうです。F3.8の方が、F4.5よりも描写が甘いのです。「もやがかかったような」というか、「ソフトフォーカスをかけたような」というか、かなり軟調(?)な写りをしています。「F3.8の方がブレ易かった」と前述しましたが、それとは違う話です。 「もしかして、何か光学系に問題が…?」とも思ったのですが、これを貸し出して下さったれんずまにあさんもおっしゃっていましたが、少なくとも見た目にはレンズは問題ありません。むしろ中々キレイに見えます。でも、金色に光っている狛犬の辺りを中心に、何かふわっとした感じになっているのが、何となくお分かりいただけるかと思います。 「何故だろう」と、悩んでいたら、これと同じF3.8付きスタンダードの作例が、このサイトからもリンクさせていただいている「寫眞機と鏡玉患者の病院」に、作例として紹介されているのを発見しました。そちらを拝見すると、やはり、特に光が強い場合の描写において、薄いベールをかけたような写り方をしているように見えます。ということは、これがF3.8の特徴なのかも知れません。「フレアが出やすい」と言っていいのでしょうか。直接光源だけではなく、被写体に反射した光によっても、影響が強めに出るようです。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f5.6, 1/300 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f5.6, 1/300 |

| このビルの写真では、周辺解像度を見たかったのですが、残念ながらやはり、F3.8の方は少々ブレてしまっていて、あまり両者に公平な判断は下せません。しかし、やはり傾向としてはF4.5の方がやや、よりスッキリクッキリとした描写であるように思います。 一方、色目については、やはり「姉妹」という感じがしますね。よく似ています。強いて言うなら、F3.8の方がやや「あっさり目」でしょうか。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f4.5, 1/300 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f3.8, 1/300 |

| この山門のカットの時は、F3.8もゴキゲンが良かったようで、中々しっかりと撮れています。 ということで細部にわたって見比べてみると、やはり単純に「F4.5よりF3.8の方が解像力が落ちる」と言うことではないようです。門の上部に張られた、ハト避けの金網の目も、画面周辺部まで中々良く出ています。部分的には、F4.5よりF3.8の方がしっかりした線に見える部分さえあります。 それでも全体として、F3.8の方がやや「クッキリ感」に欠けるような印象を受けるのは、金の狛犬を中心とした、フレアっぽい光のせいでしょうか。総合的に見て、軟調に感じます。 ただ、この「軟調さ」が、あまりいやな感じではなく、個人的には中々いい雰囲気にも思えるのですが…。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f8, 1/100 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f8, 1/100 |

| 比較に適当な被写体を探して、ローライをクルマに積んでウロウロしていたら、郊外でこんな風景を見つけたので、これ幸いと撮ってみました。 まず解像度ですが、このカットについてはあまり「差」というほどの差は見受けられませんでした。F3.8のご機嫌もよく、メインでピントを合わせた真ん中の鉄塔から、横の方の鉄塔の細部まで観察してみても、ほぼ同等と言っていいと思います。強いて言うならやはりF3.8の方がやや軟調と言えるかも知れませんが、あくまで「柔らかい描写」なのであって、「ディテールが潰れてしまっている」というようなことはありません。…それにしても、どうもこのF3.8嬢は姉妹の中でも気難し屋のようで、カットによってかなりアガリが違います。(笑)あるいは、このカットはf8ですので、「絞り込むとかなり良くなる」という風に解釈した方が良いのかも知れません。それぞれ開放で同じ構図を撮ったもので比べると、やはりF3.8の方はモヤッとしてきてしまっています。「年代物のカメラにありがちな特性を持っている」、といったことで理解すればよいのかも知れません。 一方、色味の傾向として、このカットでは少々差が出ました。F3.8の方がややシアンがかっているのが、特に真ん中の鉄塔の白い部分などでお分かりいただけると思います。雲もあまりなかったので、光の具合の変化による影響もなかったと思われます。2枚ずつ撮ってみて、どちらもそうだったので、一応、僅かながらそのような傾向があると思ってよいのではないかと思います。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF4.5) f4.5, 1/1 |

RolleiflexStandard(TessarF3.8) f3.8, 1/1 |

| この夜の撮影では、ここまでにお話してきたような「違い」がよりはっきりと認識できます。(F3.8のフィルム送りがちょっと不調だったので、下部に他のコマがカブってしまっていますが、無視してください) 上部の橋げたのような、あまり光っていないところはF3.8も中々クッキリと写っていますが、ネオンが入ってしまっているところ、強めの光が当ってしまっているところなどは全てフレアが出てしまっています。対してF4.5は、遠くの街灯まですっきりと映し出してくれています。 結果、全体としては、F3.8がどうしても1枚ベールを被ったような画質になってしまっていますが、「細部まで写っているか?」という意味では、どちらもきちんと出ていると思います。 もしかしたら、今回のF3.8の方には、その基本性能を発揮できない何かがあったのかも知れません。もっとも、そうだったとしても、F3.8テッサーというレンズ自体の使い勝手にややクセがあるとは言えそうです。…などとは言いながら、正直なところ、私は今回の試写の結果、ちょっとF3.8が欲しくなってしまっています。使いこなしは難しいとは思いますが、「手のかかるカメラを、クセを理解しながらじっくり使う」という楽しみはむしろ、F3.8の方がありそうな気がするからです。(後にテストした、別個体のF3.8テッサーはこちら) 一方、非常に素直で外連味がなく、現在のカメラと比べても遜色のない描写性能を見せるF4.5も、正に「垂涎の1台」であります。状態が良いこともありますが、70年前のカメラにここまで写られては、現代の高級機もかたなしです。 ところで、何故か、資料の上ではF4.5とF3.8のテッサー付きスタンダードは、生産ロット、生産時期ともに同じで、1932−34年(F3.8は一部35年まで)に平行して作られたことになっています。「正確な資料がないだけ」という側面もあるかと思いますが、もしかすると元々何か意図があって…、例えば「やや違うテイストを標榜して作られていた」というようなことも、あるいはあるのかも知れない…、撮影しながらそんな風に思い始めました。 2台を並べて最初に「あれ?」と思ったのは、絞り調節レバーの停止位置でした。形は様々あれども、大抵のカメラは、開放絞りの位置から最小絞りの位置までレバーが動くようになっていると思います(当たり前ですが)。F3.8スタンダードもそうでした。しかし、F4.5スタンダードは、開放の4.5の刻印がある位置より、更に開放方向にレバーが動いてしまうのです(つまり、レバー位置だけで言うと「3.8」くらいまでは行ってしまう)。そんなこともあって、「もしかしたら、内部機構は殆ど共通で、レンズ、あるいは意図する描写性能を変えて出されたものなのでは?」などと想像し始めたのです。 で、その後、いくつかの資料を見てみたところ、「ああ、やっぱり!」ということになりました。それらの中のスタンダードに付いての記述に、「F3.8スタンダードの改良版がF4.5」とあったのです。普通、レンズが「改良」されれば、開放値が上がるものだと思います。ですから、私は当然「F4.5→F3.8→F3.5」という「進化の過程」を辿ったものと思っていたのですが、どうやらF3.8の方が先ということです。これはやはり、「開放値を下げてでも解像力の向上に注力したモデルを出す」「しかし販売戦略上、開放値の明るいものも残しておく」というようなことがあったのでしょうか?つまりこの2機種は、「差別化された双子の姉妹」ということのようです。 他の資料も調べてみると、Evansの著書にもこの点についての記述がありました。やはりF3.8バージョンが「Type1」で、「F4.5はその廉価版のType2である」と書いてあります。描写のよりきちんとしている方が「廉価版」というのは意外な気もしますが、時間軸に沿った「画質の進化」と言う意味では、納得できる部分も無きにしも非ずです。「F4.5→F3.8→F3.5」かと思っていた段階では、何故かF3.8だけがテッサーというレンズの進化のベクトルから外れているような気がしていたのですが、「F3.8→F4.5→F3.5」なら、よりクッキリスッキリとした「鷹の目」へということで納得がいきます。 まあ、既にご存知だった方には今更の話かも知れませんが…。(笑) F4.5もF3.8も、どこかに程度のいいものがあったら、是非手に入れてみたいです…、なんて言うと、またとんでもない相場になっちゃうかな?(笑) |