2002.2.13

Illustrated by Joh Kagaya

コロムに噛んでふくめるようにレーザー砲の使い方を教える。ミサイルの方は複雑になるので端折った。

「初めは勝手がわからないだろうから、あたしがファイヤーって言ったら撃つのよ。そのうちあたしは操縦に専念しなくちゃならなくなるから、自分の判断で撃ってね」

「はいっ」

短くはっきりしたいい返事。本当にわかってんのかなあ?

不安だけど、他に人がいない。

窮地に強いと本人も言ってることだし、案外こういう奴は窮地に立つと明晰な頭脳を発揮するのかも知れない。あたしはそう言い聞かせて自分を慰めた。

さあ、スタンバイ。

「行くよ」

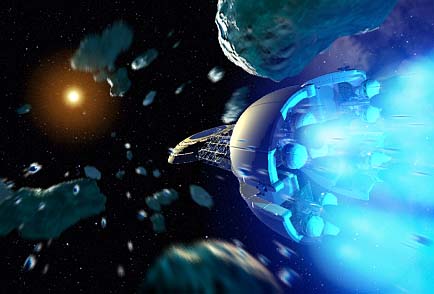

船が小惑星群に突入した。

小惑星群にも波がある。どっと押し寄せた第一弾を、まずはやりすごす。初めのうちは楽だから、余裕で

「ファイヤー」なんて叫んでられる。磁気嵐の影響で有視界飛行ってのが辛いけど、まだ大丈夫。

「軽いものですね」

コロムが笑う。人間誰しも取り柄はあるものだ。こいつのレーザー砲の腕はなかなかいい。たとえ一発目が外れてもすぐ二発目を発射してしとめる。

「頼りにしてるよ」

あたしはモニターとコロムとを交互にちらちら見ながら言う。

「任せて下さい」

コロムが自信ありげにまたウインクした。

初めの一つ二つはよかったが、十数個の小惑星群をやりすごすと、さすがに疲労してくる。磁気嵐が近づく前に小惑星群の大きさは確認しておいたから、まだ半分も来ていないことは重々承知している。

「元気かい?」

あたしはコ・パイシートのコロムをチラッと見た。コロムの顔にも疲労の色が濃い。

モニターに次の群が映る。そら、おいでなすった。あたしは操縦桿をぐっと握った。

「次行くよ」

小惑星と小惑星の間を駆け抜ける。目の前に出てくる小惑星たちを反射的によけるのは、あたしにとっては音楽みたいなもので、めいっぱい緊張しながらも、心のどこかで楽しんでいる。リズミカルに船を操縦し、自分の腕を宇宙に披露するのは気分がいい。

もっとも、他のことに手がまわる余裕はない。よけきれない小惑星はコロムに撃破してもらわなくっちゃ。

そら、あれを撃って……。

操縦桿を流れるように絶え間なく動かし、モニターをひたと睨む。

早く撃って!

ひゅんひゅんと小惑星がうるさく飛んできて、音が聞こえそうな気がする。

だめだ、近づきすぎ。もう撃てない。よけきれるか?

あたしは操縦桿を思い切り切った。祈るような気持ちでモニターを見つめる。

だめか?

ぶつかる?

小惑星の直前でぐぐっと船が曲がった。危うく、かわす。

船の反応が鈍い!

船が、あたしの動きについてこれないのだ。

整備もまともにされてないの?

文句の一つも言いたかったが、言ったところでどうしようもない。それよりも。

「コロム、なんでさっき撃たなかったの」

あたしは不満たっぷりに言う。

「あんなの、どうして撃てるって言うんですか!」

コロムの方が怒鳴った。

「照準を合わせるどころか、速すぎて見えませんよっ!」

コロムはドンッと激しくコンソールを叩いた。

あたしは黙った。

コロムには、これらが見えないんだ。船の反応が鈍いのもそうだ。整備が悪いんじゃない。あたしが過敏なんだ。あたしの感覚にこの船やコロムがついてこれないんだ。

あたしのいつも使っている船が敏感なのか、危機に瀕してあたしの感覚が鋭敏になったのか、そんなの考えている暇はなかった。小惑星がこっちの事情なんてお構いなしにどんどん飛んできていて、それをよけるのに、あたしは手いっぱいだったのだ。

「もうだめですよ」

コロムが言った。

「こんなところを通るなんて、もともとムリだったんです」

あのね、人が必死こいて鈍い船をどうにかこうにか動かしている時に、そーゆー言い方ってないんじゃない?

モニターに意識のほとんどをとられながらも、頭のどこかでカッとくる。

見てろよ。こうなりゃ意地でも脱出してやる。

キッとモニターを睨む。ほら、お次の小惑星。

多分、これまでにない集中力だったのだと思う。高速の大量の小惑星が、スローモーションのように見えていた。

方向、速度を瞬時に判断し、同時に体が反応し、頭脳と肉体の絶妙なコンビネーションで、鈍い船の舵をとる。操縦桿など、力まかせに引いているという感じである。

眼前に、ぼっと三つの小惑星が現れる。回転し、固まりながら接近してくる。

船のくぐり抜けられるすきまはないし、回避するには距離がなさすぎる。回転しながら迫ってくる小惑星を、あたしは操縦桿をぎゅっと握りしめながら睨んでいた。

どこか、どこかすきまはないのか?

……ない。

あたしは判断した。冷たい判断だと我ながら思ったが、現実は現実だった。

ならばどうするか? 必要な部分だけ助かればいい。着陸に必要な翼を失っても、本体と、翼のつけねのレーザー砲、これだけを守ればいい。ともかくどこかの惑星にたどりついて、大気圏外でSOSを送ればすぐに助けはくる。着陸機能はなくてもこの際構いやしないのだ。

小惑星と小惑星の幅が狭くならないうちに、とあたしはぐん、と加速をした。

接触。

どーん!

体がシートベルトにくいこむ。照明がパッと暗くなる。

頭はふりまわされ、体はよじられ、だが、目はモニターに食いつき、離れない。

「ギャーッ」

どこからか悲鳴が聞こえているが、モニターに気をとられて、ブリッジの状態が把握できない。モニターで小惑星の後ろ姿を見送る。

抜けた。

「損傷状況は?」

あたしはモニターを睨んだままコロムに叫ぶ。

多分、両翼が半分くらいやられたのだろう。せっかくさっき直したのに。もったいなあ。それより、砲台は無事だろうか?

早く報告を聞きたいのに、コロムの報告がない。

あれ?

その時初めて気がついた。この、悲鳴。

「コロム?」

あたしは心配になって呼びかけた。と、

「わあーっ」

前にも増して出血大サービスの叫び声。

ばんっ。

何かを殴ってる音。

小惑星をかわしながら、あたしは不安にかられて、ほんの一瞬、コロムに目をやった。

!

コロムは恐ろしい形相で、自分の手をコンソールに叩きつけていた。

ミサイルやレーザー砲が発射される。辺りの小惑星を粉砕し、その飛沫が宇宙船に飛んでくる。

あたしは慌ててよけた。当たったら、船を貫通してしまう。

「コロム、落ち着いてっ!」

あたしの声は悲鳴に近かった。

多分、さっきの接触を、コクピットなんかで目のあたりにしたから、コロムは一時的なヒステリー状態に陥ったのだろう。時間が経てば治ることはわかっているが、今は一瞬一秒が貴重だった。

「コロムっ」

しかし、コロムはコンソールを殴りつけている。

だめだ。

あたしはたくみに小惑星のかけらをかわしながら観念した。

あたしは宇宙にでも、オンボロ船にでもなく、相棒に殺されるんだ。

ピタッとコロムの動きが止まった。

やった。

あたしが喜ぶと、一条の光。

えっ。

心臓がドキッとした。レーザー砲が的確に小惑星を貫いた。一瞬、コロムが自分を取り戻したのかと思った。

「船の損傷状況、右舷、左舷、両翼共に……」

くぐもった低音の響きが、船の状況を伝えてくれる。

ごくっ。

あたしは唾を飲みこんで、ふり向きたいのを我慢した。

その声は、よく知っている声だった。

あたしのエンジニアが、アステが来てくれたのだ。

シュッ。

モニターの中を、レーザー砲が行く。針路を妨げる小惑星が、また一つ宇宙の塵となった。

小惑星と磁気嵐の奇跡の脱出を遂げると、あたしはオートパイロットに切り替え、船内に危険は去ったことを知らせ、乗客をシートベルトから解放し、近くの星にSOS信号を発し、これからの航路を調べ……。

カラン。

氷の涼やかな音がした。飲み物がコンソールのわきに置かれる。

あたしはふり向いた。

アステがあたしの椅子の背もたれに手をかけて立っていた。

「さっきはサンキュ。助かっ……」

礼を言いかけて、あたしは口をつぐんだ。

見上げると、アステの頭には痛々しく白い包帯が巻いてあり、顔や手はあざだらけ、見るも無惨な姿をしていた。

「どうしたの、これ」

あたしが手のあざに触ると、

「いてっ」

アステが手を引っこめた。あたしは吹き出した。

「どうしたの? あっちこっちあざだらけで」

笑いごとじゃないのはわかっているが、笑ってしまう。つられたようにアステも笑う。

「ブリッジにくるのに、あんな乱暴な操縦をするから、途中であっちこっち吹っ飛ばされちゃって……」

アステの答えに、あっ。あたしは身を乗り出した。

「どうしてブリッジに来てくれたの?」

不思議だったのだ。いつの間にブリッジに来たのか。

「そういえば、コロムは?」

オートパイロットにしてすぐ事後処理にあたったので、コロムがどうなったのかわからない。

「救護室だよ」

アステがくすくす笑う。

「ここに救護班が来たことも知らなかったの?」

え、いつ来たの? あたしは目をまるくした。

「仕事しててわかんなかった。忙しくって……」

もごもごと弁解をする。

「それより、どうして、ここに来たの?」

「船の調子が変わったから。急に荒っぽい操縦になったでしょ」

あらま。きっとコロムが射撃をやめた時のことだわ。

簡単に思い当たった。援護射撃なしだとハードな操縦になるし、あの時あたし頭にきてたから。

「それで、来てくれたの?」

あのひどい船の中を? シートベルトがちぎれるかと思ったあの時に?

アステがうなずく。

うっ。目頭がじわじわと熱くなってくる。

「ここに来てみたら、コロムが暴れていたでしょ。首筋を打って気を失わせて、補助席にくくりつけたんだ。あとは援護射撃を……」

「ちょっと待って」

そうだ。これもずーっと不思議だったんだ。

どうして開発エンジニアにあんな的確な射撃ができんのよ!

「なんで、撃てたの」

あたしは勢いこんで訊ねた。

「え、だって」

アステがはにかむように笑う。

「訓練やらされていたから」

訓練? アステって、射撃なんか好きだったっけ?

「そんな趣味あったの?」

あたしが訊くと、

「ないよ」

アステはあっさり答えた。

「カロリがやめたから、俺がチームのパイロットになったんだ。それで射撃も少しやったし」

ひっ。あたしの心臓が一瞬凍りついた。

あの地獄の訓練を、アステがやってたって?

「他にパイロットを入れることだってできるでしょ。何もアステがやらなくたって……」

あたしが頬をひくつかせながら言うと、アステが急に真面目な顔になる。

「他の人じゃ、カロリが帰ってきた時に代わってくれないじゃない」

こ、こいつって奴は!

「サンキュ」

あたしはひしっとアステに抱きついた。

「ぎゃーっ」

アステがあらぬ悲鳴をあげた。

げげっ。

さっと飛びすさると、アステが青い顔をして何事かにじっと耐えていた。

「ははっ」

あたしは表情に困って笑うしかなかった。

「もしかして、全身打撲?」

アステは返事もできない。

「ごめん。あの……」

おそるおそる近づいて、アステの顔をのぞきこむ。アステは固く目をつぶっている。

「ちゃんとチームに帰るよ。帰ってまたパイロットやるから」

まだ痛むの? 悪かったってば。

「いっぱい練習して、また優勝してみせるから」

あー、目を開いてよっ!と気を抜いたのが悪かった。ぱっとアステが目を開いた。目と目がばっちり合ってしまった。ふいにアステがかがみこみ、

え?

あたしに軽くキスをした。

「約束したよ。必ず優勝するって」

アステがブリッジを出がけにそう言った。

「俺の夢がかかってるんだから」

何も言えないでいるあたしを後目に、アステは出て行った。

あたしはすとん、とパイシートにすわった。

唇をなめると、血の味がした。

あいつ、唇も切ってたんだ。

吸血鬼みたいな気分で唇についたアステの血を飲みこむと、あたしは通信機をオンにした。交信相手はもちろんあたしのチーム。

「ハロー、コーチ、カロリです……」

磁気嵐の影響もなく、電波はクリアだった。おわり

![]()