|

|

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f11, 1/300 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f11, 1/250 |

| さてこの度、ニコニコカメラさんのご好意により、ローライフレックススタンダードを試写することが出来ました。ニコニコカメラさん、ありがとうございます。 スタンダードと命名されたモデルは1932年から1938年まで販売されたそうです。レンズはCarlZeissJena(カールツァイスイエナ、「ジェナ」と読む方がいらっしゃいますが、やはり「イエナ」の方が気分ではないでしょうか?(笑))のテッサーで、F4.5、F3.8、F3.5の3種類があったようです。拝借したスタンダードはF3.5。1934年に発売された、比較的後期のもののようです。 今回は、この「ツァイスの大先輩」テッサーと、後輩のプラナーを比べてみましょう。また、大先輩の時代は基本的にモノクロだったことを考慮して、主にモノクロでの比較ということにしてみました。 |

|

|

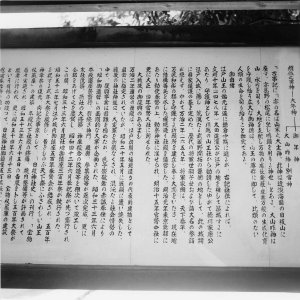

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f11, 1/300 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f11, 1/250 |

| 毎回、最初は歪曲収差の比較から入っていますが、今回もこれから行ってみましょう。 実は、この比較によって「時代」の違いがもっと出るのかな、と思っていたのですが、予想は全く外れてしまいました。 こうした収差の補正の技術というのは、新しいものの方が優れているものかと思いきや、むしろテッサーの優秀さが際立つ結果となりました。細かく見ればやや同心円状の樽型が見られるものの、ほとんど気になるものではなく、素直な特性だと思います。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f4, 1/10 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f4, 1/15 |

| このカットのピントは、ファインダー上で、真ん中の柄杓の柄の付け根に合わせてあります。 パッと見で、柄杓が置いてある石の台の手前の方のボケ方がプラナーの方が大きいように見えると思います。プリントそのものを見てもそうです。微妙にですが、同じところにピントを合わせると、今回試写したテッサーとプラナーでは、テッサーの方がやや前ピンに来るようです。 そのせいもあるかも知れませんが、背景の点光源になっている木洩れ日のボケの大きさなど見てみると、テッサーの方が少々ですが大きめです。全体にプラナーよりやんわりと言った感じのボケ味になっています。絞り羽根の形状のおかげもあってか、優しいボケ方に思えます。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f5.6, 1/10 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f5.6, 1/15 |

| この階段のカットでは、両者の特性がよく出ているように思います。どちらもいい感じですが、一言で言うと「乾いたテッサー、湿ったプラナー」というところでしょうか。 石段の描写を見ると、テッサーの場合、暗い部分を見ても、何となくそこが乾いている感じがします。対して、プラナーは「もしかして湿っているのか?」と思えるような感じです。今回試写したこの場所は乾いていたわけですが、それでこのような描写結果であるところを見ると、例えば「苔生す古寺」というような被写体を写す機会があって、贅沢にも複数のタイプのローライから使用する機種を選べるとしたら、その場合はテッサーよりもプラナーの方が適しているかも知れません。テッサーがさっぱりしているのに対し、プラナーはしっとりした描写です。 |

|

|

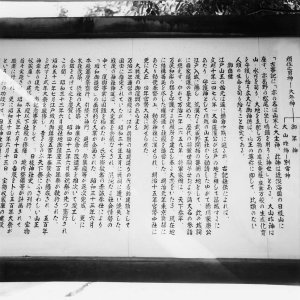

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f5.6, 1/10 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f5.6, 1/8 |

| このカットでは、あまり目立った違いは見られませんでした。が、細かく言えばやはり、「コントラストのテッサー、階調表現のプラナー」というところでしょうか。 やや、テッサーの方のプリントが濃い目に出てしまっているのもあるでしょうが、文字が黒々、クッキリと出ています。対してプラナーは、適度なクッキリ感の中にも階調表現も忘れていないといった風で、右上に見えている軒の漆喰の凹凸も、よりそれらしく表現されています。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f4, 1/10 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f4, 1/8 |

| 今回はモノクロということで、ちょっと解像度にも関心を持ってみました。 これも面白い結果が出ました。中心部では、なんとテッサーの方がプラナーよりも解像感が高いのです。実にクッキリしています。しかし、周辺部に行くに連れて形勢は逆転し、端の方の行では一応ピントが合っている感じを保っているプラナーに対して、テッサーでは少々ボケたようになってしまっています。全体に平均しているプラナー、中心と周辺でやや差があるテッサーという風です。 また、ご覧のように看板の後ろから漏れてきている光のために、テッサーでは画面下部にフレアが目立ち気味です。3.5Fプラナーがやっと(?)はっきりと見える形で、2、30年も後発の設計のアドバンテージを見せた結果となりました。 |

|

|

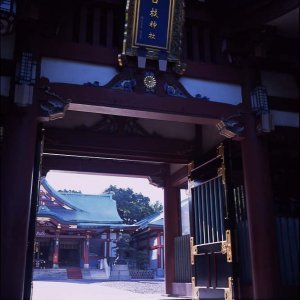

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f8, 1/25 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f8, 1/30 |

| カラーも少し見て見ましょう。 これまでの「比べてみました」のコーナーでもご紹介してきた通り、概してプラナー系レンズは派手目な発色が持ち味と言えると思います。 テッサー系はどうなのでしょう。この今回のスタンダードに関して言えば、「控えめな発色」であると思います。「色味の傾向」という意味では、「やはりツァイス」と言えるかとも思うのですが、全体に青白っぽい感じです。もっともこれはレンズだけの問題ではなく、バッフル、あるいはコーティングの有り無しも関係しているかと思いますが、敢えて言えば「シアン被り気味」であり、フレアのせいもあってか「白っぽい画面になり気味」です。 この意味で言えば、プラナーの方がやはり「今風」に近いでしょう。もしかすると、人によっては「演出された色」と受け取るかも知れませんが、いい雰囲気です。赤も青も金も良く出ていますし、門扉の黒も締まっていて、このカット、あるいはカラーの描写としては、より好ましいのではと思います。 |

|

|

| RolleiflexStandard(TessarF3.5) f4, 1/5 |

Rolleiflex3.5F(Planar) f4, 1/4 |

| この夜の町の風景では、あまり目立った差は出ませんでした。強いて言うなら、テッサーの方がやや明るめに写っており、その分左上の看板の赤など、色目も薄めですが、昼のカラー撮影ほどの差ではありません。やはり昼の結果には、バッフル等の有無の影響が強く出てしまったのでしょうか。 ショーウィンドーの中のポスターや、石畳などの細かいところも優劣つけ難い描写です。光の入ってくる方向に気を使えば、この歴史的名品は、現役として十二分以上の味わいを見せてくれます。 さて、今回テッサー、プラナーという、ツァイスの名レンズ2種を試写してみたわけですが、さすがにどちらもすばらしい能力を見せてくれました。 ただ、強いて言うならやはり、「齢70」を迎えようかというテッサーについては、「基本設計が1930年代なんだろうな」という感想を持った部分もありました。基本設計という意味では、3.5Fもすでに40年のものなわけですが、やはりその世代の差による、細かい改良の効果はあるようです。 それでも、「スタンダードは魅力的なカメラ」とレポートさせていただきたいと思います。シンプルな操作系と、軽快な操作感は、かえって後のローライにはないものです。シチュエーションによっては、「この描写を味わいたい」と思う場合もあるでしょう。私も1台欲しくなりました。 |