|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

| 「BabyRollei」とはいかにもアメリカ市場を意識した呼称だと思います。 この「ベビーローライ」こと、ローライの4×4、別名「ベスト判」「127」フィルムを使うモデルは、1931年に誕生したようです。それ以後、他のローライの各モデルと同じく、改良、モデルチェンジを重ねながら、1968年まで生産されたとされています。 レンズも時代によっていくつかの種類がありますが、今回試してみたのは、いわゆる「グレーベビー」、つまり1957年から1963年頃に生産されたモデルです。レンズは後期のローライコードシリーズと同じクセナー。 というわけで、ローライコード4との比較をしてみることにしました。 「後期コード系と同じ」と言いましたが、実際には全く同じとは言えません。コード系は6×6判のフィルムに対して75mmのレンズ設計、ベビーは4×4判のフィルムに対して60mmの設計となっています。今回の比較で、皆さんに情報提供するにあたって、中々苦労した原因の一つがこの辺にあります。 もう一つお断りしなければならないのが、今回の比較はこれまでの比較よりも些か厳密さに欠けるということです。何故なら、試用したフィルムからして同一ではないのです。 ご存知の通り、6×6判のフィルムというのは現在でも比較的容易に入手することが出来ますが、4×4判は正に「絶滅危惧品種」。正規品としては、クロアチア製のモノクロフィルムが手に入るのみです。今回もベビーの試写にはこのフィルムを用いました。6×6判は私が通常使用している国産のものを使いましたので、今回のレポートは、正確には「コード+国産フィルム」vs.「ベビー+輸入フィルム」であるということでご了承ください。また、モノクロプリントで見ていますので、ポジほど厳密な比較とは言えません。 果たしてその甲斐がどの位あったか、ご覧下さい。 |

|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

| ベビーの歪曲に関しては、やはりレンズ的に「兄弟」関係にあるコード系に似ていて、非常に素直な、緩やかな樽型という傾向です。通常の撮影ではまず気になることはないでしょう。若干、コードの方が「膨らんでいる」という感じでしょうか。 コードのクセナーについて、他の6×6判との比較において、「廉価版というよりむしろリファレンスといった方がよいほど素直な描写特性」というようなことを書きましたが、ベビーはそれよりも更に歪曲が少ないという感じです。 |

|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

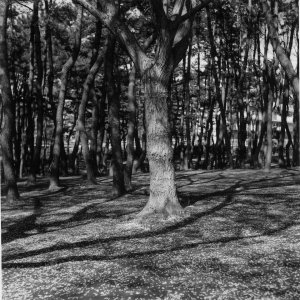

| 公園の林で撮ってみました。 現像、プリントは同じ現像所に頼んだのですが、フィルムが違うのですから厳密に条件が合っているとは言えません。あくまで「参考」になってしまうのですが、一応「上がり」の印象をお話しすると、非常にシャープな印象のコードに対して、ベビーはやや甘めな感じです。もちろん、フィルム面積が小さいものから同じ大きさのプリントにしているので、「解像度」という意味ではベビーの方が不利なのは無理もないのですが、それを考えてもソフトな印象です。と言って、ディテールが出ていないということでもなく、コードに比べると同じレンズでありながらソフトな描写ということです。 ところで、ここで1つ気がついたのが、真ん中に写っている木の幹の太さが、微妙に違うように見えるということです。この撮影では、ファインダー上ではほぼ同じ大きさ(ファインダー面積に対して、真ん中の木が同じ比率)になるようにしたつもりなのですが、ちょっと違った感じになってしまっています。更によく見ると、その後ろの木の写っている範囲も微妙に違います。 考えてみれば、画角自体が違うのですから、当たり前と言えば当たり前なのですが…。でも、この辺の特性を理解すると、フィルムが手に入りにくいベビーを敢えて選ぶというのも、意味を増すかも知れません。もう少し比較してみましょう。 |

|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

|

|

| Grey 4×4(Xenar) No Data |

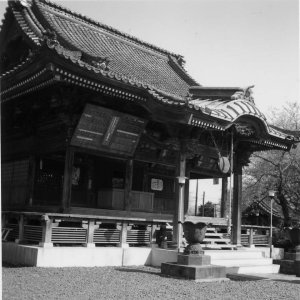

| さて、今度はその「画角の違い」を意識しつつ撮影してみました。 コードの75mmに比べ、やや望遠気味の描写になるベビーでは、建物の大きさを合わせる為には、コードでの撮影位置よりも後ろ向きに4ないし5歩下がって撮る感じ。逆に同じ位置で撮ると、被写体はより大きめに写ります。もちろん、近距離にあるものと遠距離にあるものとの間の「圧縮効果」もより「望遠的」になります。6×6の75mmや80mmが、35mmの50mmレンズに近い感覚だとすると、ベビーは結果的に85mm…、とは言わないまでも、65mmから70mmくらいな感じで使えるのではないでしょうか。ポートレート派の方には中々魅力的かも知れません。 |

|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

|

|

| Grey 4×4(Xenar) No Data |

| こちらも画角の違いを意識した例です。コードとベビーの上が同じ立ち位置での撮影。ベビーの下は、御堂がコードでの撮影と同じくらいになるように撮ってみたものです。(ちょっとずれましたけど(笑)) ディテールの描写については、瓦や御堂の横の障子の格子など見ていただくと、判の小さなベビーの健闘ぶりがお分かりいただけると思います。 |

|

|

| Rolleicord4(Xenar) No Data |

Grey 4×4(Xenar) No Data |

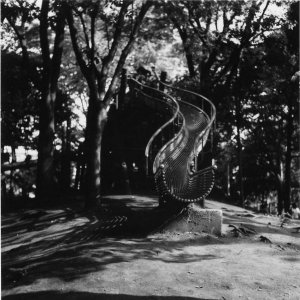

| さて、上のすべり台の写真では、むしろベビーの方がコントラストのある描写になっています。これはもちろん、プリントのせい等もあるでしょうが、ごく細かいディテールの描写がやや甘めなことの裏返しかも知れません。 しかし、総合的なシャープさという点では、より大きなフォーマットの6×6判にやや譲るものの、ベビーのポテンシャルの高さといったものは、上の写真からもお分かりいただけるものと思います。(もっとも、そもそも35mmに比べれば十分に大きな画面なのですが) ベビーローライは非常に魅力のあるカメラだと思います。ローライの6×6判、特にE、Fなどの重さを、気軽に持ち歩けないと感じていらっしゃる方には、小型ながらローライの面白さが凝縮されているベビーは、正にうってつけだと思います。小さくてもやはり、面白さはローライのそれであります。 あるいは、6×6において、「ポートレート中心だから、少しでも余計に寄れる80mmを選んだ」というような方には、モデルにより威圧感を与えず、柔らかく、望遠的な描写を持つベビーは、かなり有効なアイテムではないかとも思います。 問題は、この4×4フィルムが些か手に入りにくいことです。が、全く手に入らないわけではありません。「旅先の売店で」というわけには行きませんが、少なくとも、入手可能な経路は今のところいくつもあります。 もし、ご興味を持たれたなら、手頃な値段で入手できる機会に恵まれたなら、お試しになるのもよいかも知れません。 |