2006年3月3日

たまたまこの歳になるまで能というものを観る機会がなかった。ところが、最近ちょっとしたことがきっかけで能のことを調べるようになり、それが高じてとうとう能楽堂へも足を運ぶことになった。やはりここでも凝り性の一面が出てしまった。

能を鑑賞した印象は、予想どおり能は難解だということであった。門外漢にとって能はとにかく取っ付きにくいことひととおりではない。当然このようなことはあらかじめ想定していた。おそらくなんの予備知識もないままいきなり能楽堂へ行っても無理だろうとの予感があったので、事前に知人に相談してみた。その知人とは、大学時代の研究室の先輩Oさんであるが、ご自身も幼少から能を勉強しているというたいへん頼りになる人である。

はじめての観能はとりあえず代表的な流派がよかろうと渋谷の観世能楽堂を選んだ。番組(演目)は能「箱崎」、狂言「佐渡狐」、舞囃子「砧」、能「橋弁慶」というものであった。早速Oさんにアドヴァイスをお願いしたところ、お祖父さんの時代から代々伝わっているという謡本(うたいぼん)や書物をお借りすることができた。謡本とは詞章(ことば)とその謡い方が書かれたもので、いわゆる楽譜のことである。Oさんが持っておられる謡本は、大正7年発行の観世流改訂謡本全44冊(145曲収載)、その中から「砧」と「橋弁慶」をお借りした。「箱崎」は復曲能といって長らく忘れ去られていた曲を復活させたものであるため、観世流改訂謡本には収録されていなかった。「箱崎」はシテ方観世流二十六世宗家観世清和さんによって450年ぶりに復曲されたものである。

|

|

|

|

大正7年発行 観世流改訂謡本 「砧」

|

|

平成16年発行 復曲能謡本 「箱崎」

|

能は、何から何までが抑制的で形式化され、なおかつシンプルである。外から感じていたとおり特殊な芸能であるという感をますます強くした。まず舞台に内と外を仕切る幕がないうえ、三間四方の小さな舞台には何も置かれていない。磨き上げられた檜の床があるだけである。作り物(大道具)は開演してからそれなりの所作によってしずしずと運び込まれる。それもせいぜい一人二人で持ち運べるていどのものしか使わない。なんとも簡素なものである。そしてきわめつけは「動かぬ故に能という」ように、舞の動きがきわめてすくないことである。とことん切り詰めて省略しきっていて、曲によっては数十分も動かずにじっとしていることもあるという。「動かぬ故に能という」とは、金春(こんぱる)流七九世宗家金春信高さんの著書のタイトルである。

また、能では、開演終演いずれも拍手をしないのが本来のしきたりだそうだが、近ごろではそうもいかないので観衆の成り行きに任せるという考えに変っているという。能は、江戸時代に武家の式楽として取り入れられ、儀式として完成されたという背景もこのあたりに現れているのであろうか。いずれにせよ、個人的には、盛大な拍手や掛け声はおよそ能には似つかわしくないと感じている。

能はいまから約六百年前、観阿弥とその息子世阿弥によって完成された。世阿弥は『風姿花伝』(ふうしかでん)という能楽論を残している。これは父観阿弥の口伝を元に書いたとも伝えられ「花伝書」とも呼ばれている。芸術の書であるとともに教育論でもあるという特異な書物であり、明治時代までその存在が知られず幾百年ものあいだ眠り込んでいたというのは驚嘆に値する。しかしふたを開けてみれば、さほど隠しとおすような内容でもあるまいと思うが、得てして秘伝なるものはこのようなものなのであろう。

能の世界を表現するのに「幽玄」ということばがよく使われる。幽玄はかならずしも能に特有のことばではないが、これがまたわかったようでいてよくわからない。辞書には「奥深い味わいのあること」、「深い余情のあること」、「奥深くはかり知ることのできないこと」などと書かれているし、識者によれば「心にあってことばには言うことができないもの」たとえば「月に薄雲がかかっている状態」であり、「山の紅葉に霧がかかっている状態」であるという。風情のあるものが明らかにそこにあるにもかかわらず、それがぼんやりとしか見えない状態、したがって、幽玄とは何かと問われても、まさに幽玄であるがゆえにはっきり答えることができないというのである。

<さらに詳しい続きを読む>

世阿弥は、もっぱら身体の処し方に焦点を絞り、優雅で気品のある風姿や風情のことを幽玄とよんでいるが、それは芸能の所作にあてはめた幽玄である。それでも年齢とともにその定義は進化変遷しているようである。このような背景からすれば、幽玄の意味を「要するに」といって明快に説明しきれないもどかしさは残るけれど、ぼんやりとしたある種の風情を表す言葉であり、その源は能の舞台上に表現される身体の動きに発する、というくらいに止めざるをえない。

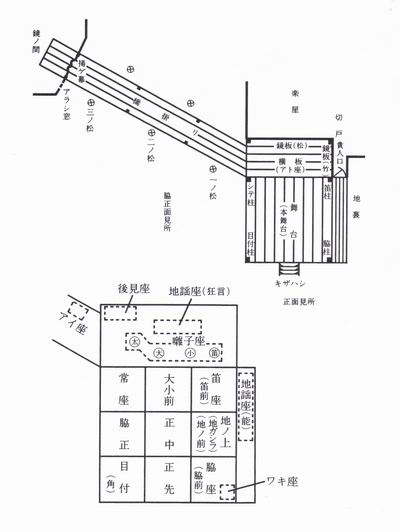

能楽堂では客席を見所(けんしょ)といい、本舞台の背面に松の絵が描かれた壁(鏡板)が正面に見える席が正面席、正面に対して90度下手側(左手)に曲がった席が脇正面、その中間の斜めの席が中正面となっている。開演を告げるベルなどは鳴らない。揚幕の中の「鏡の間」から聞こえてくる囃子方(はやしかた)による「お調べ」の音が開演の合図である。お調べはオーケストラのチューニングのようなものといわれるもするが、すでにそこではれっきとした演奏が始まっているのでありチューニングなどではない。しかし、観客にとっては「お調べ」が開演を告げる合図になっていることはたしかである。

能楽堂では客席を見所(けんしょ)といい、本舞台の背面に松の絵が描かれた壁(鏡板)が正面に見える席が正面席、正面に対して90度下手側(左手)に曲がった席が脇正面、その中間の斜めの席が中正面となっている。開演を告げるベルなどは鳴らない。揚幕の中の「鏡の間」から聞こえてくる囃子方(はやしかた)による「お調べ」の音が開演の合図である。お調べはオーケストラのチューニングのようなものといわれるもするが、すでにそこではれっきとした演奏が始まっているのでありチューニングなどではない。しかし、観客にとっては「お調べ」が開演を告げる合図になっていることはたしかである。

客席から見えない鏡の間は、われわれの常識からすると楽屋のように思われるが実はそうではない。幕の中とはいえ、そこはすでに舞台の一部である。楽屋はさらに奥にある。「お調べ」が終わると、囃子方は能管(笛)、大鼓(おおつづみ)、小鼓(こつづみ)、太鼓(たいこ)の順にすこしずつ距離をおいて揚幕から出てくる。そこから橋掛り(本舞台と鏡の間をつなぐ廊下)を通って静かに舞台に登場する。それと動きを合せて地謡(ぢうたい)が舞台右(上手)の「切り戸口」から現われ、それぞれの定位置に座ればあとは主役であるシテの登場を待つばかりとなる。

こうしてみると、能舞台の作り方は他の芸能とはかなり異質であるといわざるを得ない。さらに驚くことに、いったん曲が始まってしまえばどんなことがあっても最後まで続けるのが大原則というのである。たとえば、万が一主役であるシテが具合が悪くなって倒れた場合でも、すぐさまシテを舞台から運び出し、脇に座っている「後見」が後を引き継いで何事もなかったかのように演じ続けるという。一見非情のようでもあるが、とにかく滞ることが許されない。武家の式楽としての厳しさであろうか。もちろん後見役はシテと同等以上の力量のある人でなければならない。後見は異常が起きなければとくに出番はなく、何もせずに最後まで座っているだけである。能にはこのようにさして仕事のなさそうな人が何人か舞台に乗っている。もっとも近ごろでは人件費の関係で減らす傾向にあるようだが。

能の客層は一体どのような人たちなのか、大いに気になるところである。一見したところ、やはり年配の方が多かったが、なかにはかなり若い人も混じっていた。歌舞伎よりも若い人が多いかも知れない。大学の能楽サークルで能に親しんでいる人たちであろうか。学割があるのも能の特長である。どの人も何らかの形で能に通じているようで、いわば同好の士の集まりのように思われた。

歌舞伎とはだいぶ様子がちがう。

私はとりあえず正面席(通はあまり座らないらしい)に座った。よく見ると脇正面の最前列に陣取り謡本と首っ引きの一群がいた。彼らは能を趣味とする人たちである。自分でも発表会で演ずるのであろう。観能にきたというよりは、むしろ稽古の足しにしている様子である。舞台にはさほど目をやらず、首を垂れて謡本に目を落としているので「首本党」(くびほんとう)と呼ばれている。もちろんこの種の客を能役者は好ましく思っていない。首本党に代表されるように、能では、観衆であると同時に演者でもあるのだ。かたや歌舞伎は一般の人が自ら演じるものではない。客席で台本を睨んでいる人などいない、やはり歌舞伎は観るものであってやるものではないのである。このあたりのちがいが客層に反映されているのではなかろうか。

<関連記事> 能と歌舞伎 加藤良一 (2006年1月22日) 【E-52】